解释

赋格曲

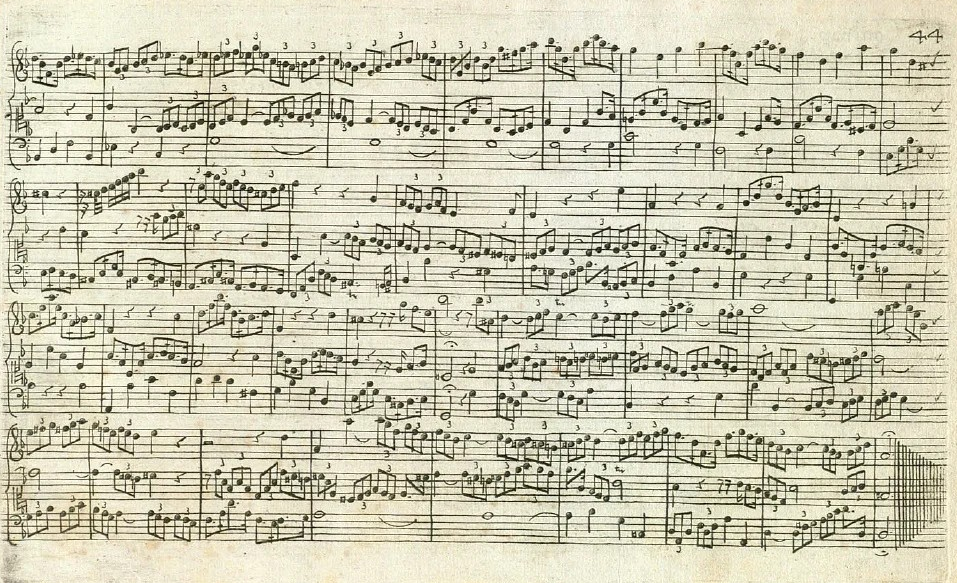

赋格曲是一种由多条独立旋律线交织而成的对位法作品,几个世纪以来一直深受作曲家和听众的喜爱。它的起源可以追溯到文艺复兴晚期,由乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳等作曲家模仿的对位法演变而来。到了巴洛克时期(1600-1750),赋格曲已发展成为一种精妙的艺术形式,其复杂性和受欢迎程度达到了顶峰。

这种基于模仿理念的形式遵循清晰的结构。它以呈示部开始,其中单一旋律,即主题,由一个声部独自演奏。然后,其他声部加入,每个声部演奏主题,通常音高不同,从而形成交织的旋律模式。这种模仿性的加入通常遵循主音和属音的关系模式,奠定了赋格曲的主旋律。赋格曲细节设计的一个关键部分是反主题,即通常与主题一起演奏的第二旋律,增加了对位的复杂性。

呈示部之后,乐曲进入过渡部分,这些过渡部分通常使用主题或反主题的乐曲,营造和声与旋律的对比。这些过渡部分有助于调性转换,并为主题的后续进入做好准备。

赋格曲的发展部分展现了作曲家的技巧,其中主题通过诸如拉长(主题的重叠部分)、增长(使音符更长)和减短(使音符更短)等技巧来改变。

最后,这首赋格曲通常以主题的最终陈述(有时以强音结束)结束,使作品达到令人满意且结构完整的收尾。这种精心编排的旋律,加上丰富的和声与对位技巧,使这首赋格曲成为作曲家智慧与艺术造诣的证明。

解释

赋格曲的类型

赋格曲虽然以主题、呈现和对位发展为核心原则,但却表现为多种形式,每种形式都具有其独特的特征。

严谨的赋格曲严格遵循主题的呈现和发展,展现了作曲家对经典模仿的掌握和对形式的坚定坚持。

相反,自由赋格允许更大的自由度,包含更具即兴性的情节,并允许偏离主题的原始轮廓。

排列赋格是巴洛克管风琴作品中常见的一种变体,它以主题为特征,进行一系列变换,如倒置或增强,从而产生千变万化的旋律形状相互作用。

双重赋格是对位复杂性的证明,它引入了两个不同的主题,这两个主题不断发展和交织,最终同时呈现。

最后,逆赋格,或称倒置赋格,以倒置的形式呈现主题,以其改变的旋律方向挑战听众的耳朵,从而揭示出这种古老音乐结构中固有的深刻多功能性。